人権尊重と社内環境整備

※1は新明和工業単独の数値、※2はグループ会社全体の数値

人権に関する方針

新明和グループは、人権の尊重が企業にとって重要な社会的責任であるとの認識に立ち、グローバル市場を視野に入れて今後も持続的な企業成長を図る企業として、国連で採択された人権保護の「国際人権章典」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」を尊重し、これらの国際規範を踏まえた人権尊重の取り組み姿勢を明確に示すため、人権に関する方針を定めます。

本方針は、新明和グループのすべての役員と従業員に適用します。さらに、当社グループのサプライヤーをはじめとするビジネスパートナーと共有し、人権尊重の取り組みを推進します。

1.人権に関する方針

- 1基本的人権の尊重

国際的に認められた人権の原則に則り、健全な事業活動を通じて基本的人権を尊重します。

- 2差別の撤廃

人種、宗教、国籍、性別、性的指向、年令、障がいの有無、学歴等の不当な差別は行いません。

- 3ハラスメント行為の禁止

性別や地位等を背景とした人権を侵害する言動やその他のハラスメント行為を行いません。

- 4労働に関する権利の尊重

国や地域の労働に関する法令や慣行を遵守するとともに、団体交渉の権利を尊重し、労働組合および従業員一人一人との誠実な対話により、健全な労使関係を構築します。

- 5児童労働および強制労働の禁止

事業活動を行う全ての国、地域において、児童労働や強制労働を行いません。またユニセフの子どもの権利とビジネスの原則の主旨に基づき、子どもの権利を尊重します。

- 6働きやすい職場環境の整備

全ての従業員が安全かつ健康でいきいきと働くことのできる職場環境に整備をします。賃金の支払いは事業活動を行う全ての国や地域の最低賃金や法定給付等の法令を遵守するとともに、労働時間や残業に関する法令を遵守します。

- 7地域社会への貢献

良き企業並びに市民として地域社会との信頼関係を構築するとともに、連携して地域の課題解決に努めながら、地域社会の社会事情や文化、慣習等に配慮し活動を行うよう努めます。

2.人権尊重に対する責任

自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合には、是正に向けて適切に対処することで、人権尊重に対する責任を果たします。

3.教育・研修

人権尊重に関する方針を遵守するため、全ての役員と従業員に対し、本方針が自らのあらゆる事業活動に組み込まれ効果的に実行されるよう、人権尊重に関わる適切な教育および研修を継続的に行います。

4.人権問題への負の影響の特定・対処( 人権デューデリジェンス)

自らの事業活動が社会に与えうる人権への負の影響の防止または軽減を目的として、必要に応じて予防的に調査・評価を行い、リスク内容を踏まえた適切な改善活動およびモニタリングを行うよう努めます。

新明和工業株式会社

取締役社長

五十川 龍之

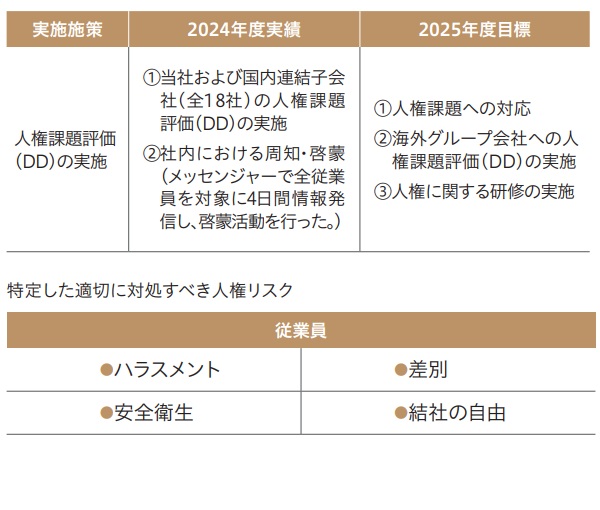

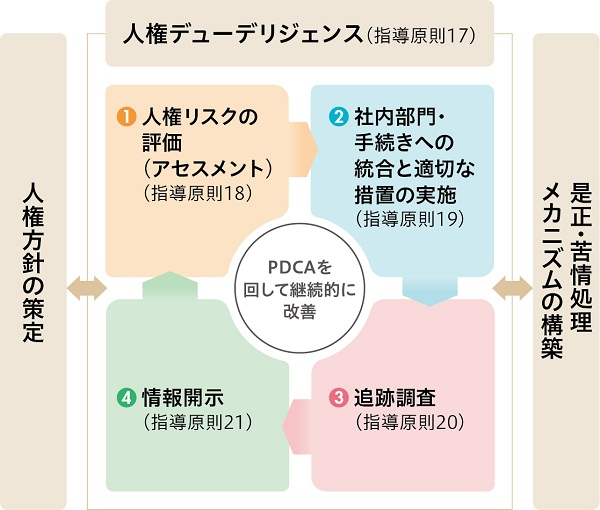

人権デューデリジェンス

当社グループでは、企業活動による人権への負の影響を特定・防止・軽減することを目的として、「新明和グループ人権に関する方針」のもと、人権デューデリジェンスのプロセスを構築し、必要に応じて是正することに責任をもって取り組んでいます。具体的には、当社グループの事業活動を踏まえて特定した人権リスクに対して社会分科会が中心となって活動を推進して人権リスクを防止・軽減するよう適切な対処に努めています。

また、是正行動の実施状況に関する追跡調査や継続的な人権リスクの影響評価など、継続的なモニタリングを実施していきます。

当社は、ステークホルダーとの対話や苦情処理メカニズムを通じて、当社グループが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じて是正に取り組みます。

苦情処理のメカニズム

当社グループは人権への負の影響が生じた場合に、その是正に向けて適切に対処するべく、グループ社員(非正規社員も含む)を対象に、人権を含むコンプライアンス上の通報を行うことができる内部通報窓口を社内外に設けています。加えて、すべてのステークホルダーに対する人権問題に関する通報窓口を会社ホームページにも設けています。

当社グループの事業活動において「新明和グループ人権に関する方針」に反する対応その他の人権侵害が行われている、またはそのおそれがあることが認識され、通報窓口に情報提供があった場合は提供された情報に基づき事実関係を確認し、必要・適切な改善・救済措置を検討・実施します。なお、2024年度は本窓口に人権に関する通報・相談は0件でした。

労使の対話

当社は、事業活動において「新明和グループ人権に関する方針」のもと、国や地域の労働に関する法令や慣行を遵守するとともに、団体交渉の権利を尊重し、労働組合および従業員一人一人との誠実な対話により、健全な労使関係を構築しています。

労働組合は管理職を除く正規社員が加入対象で、加入率は97.6%です。(2025年3月31日時点)

当社は、組合が労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を保有しており、経営の円滑なる運営と事業の発展を図ることが、双方の共同利益であることを確認するとともに、経営方針の説明、生産計画の検討、生産上の障害の打開、生産能率の向上、安全衛生の維持増進、福利厚生および教育の充実、職場環境の改善、職場規律の確立などを目的とする協議機関として、経営協議会ならびに事業部(工場)協議会を設置しています。また、労働条件の維持改善と会社と組合の間の紛争を予防または調整を図る目的をもって、労使協議会ならびに中央協議会を設置しています。

当社は、労使で労働時間設定改善委員会を年2回実施し、多様で柔軟な働き方を実現し、従業員エンゲージメントを高めるための環境整備や総労働時間の短縮に向けた取り組みに関する情報共有・意見交換を行い、過重労働とならないよう取り組みます。また、労使協議会において育児休業等取得率や有給休暇取得率向上に向けた取り組みおよび女性活躍推進に向けた取り組みについて労使で取り組み目標を設定するとともに各会で情報共有・意見交換・議論も行っています。

さらに団体交渉においては物価動向等の社会的背景や従業員の育児や介護等のライフプランも考慮するため、賃金水準を毎年調査し、最低賃金を確実に上回る賃金水準および従業員の報酬を設定しています。また、競争力のある給与を支給するために労使で情報共有・意見交換・議論を継続し、全社の従業員の100%に生活水準を維持するために必要な賃金を支払うよう取り組んでいます。

人材の多様性を生かす組織風土づくり

当社グループでは、性別・年令・国籍・宗教・障がいの有無・学歴・性的志向等にとらわれず、多様な人材を採用・登用し、多様性を生かす組織風土づくりを進めています。

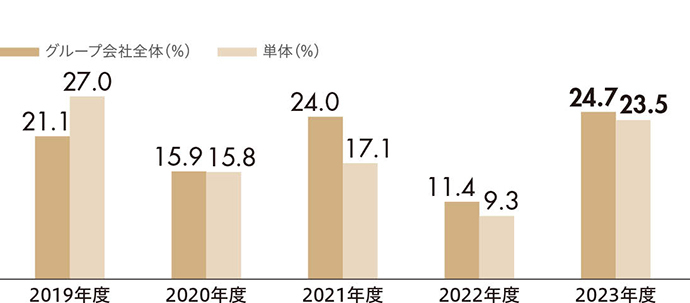

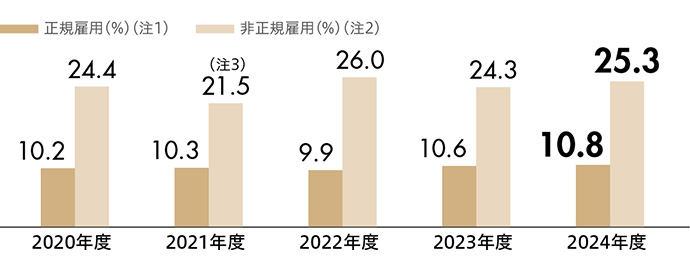

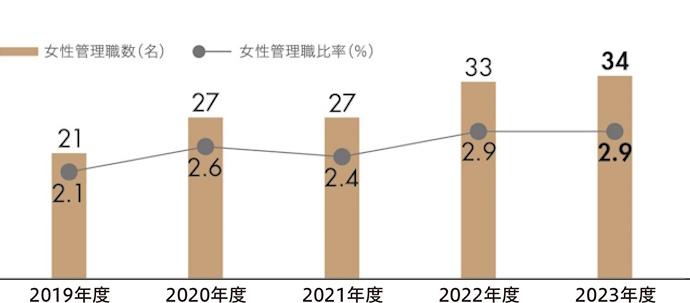

女性活躍推進

当社グループでは、女性活躍の推進は多様性における重要な要素と考えており、女性従業員が出産・育児といった経験をしながらでも、安心して仕事に取り組み、積極的にチャレンジしていくことのできる会社を目指しています。そのために、出産や育児などのライフイベントを迎えても働き続けられるさまざまな制度を整備し、男性・女性従業員双方の仕事と家庭の両立を支援しています。

- 注1本雇用者

- 注2パート、アルバイト、契約社員、シニア再雇用者等の直接雇用者。 派遣社員は除く。

- 注3女性従業員数(非正規)の減少とM&Aによる当社グループへの加入に伴う非正規雇用者数の増加によるものです。

女性管理職比率向上に向けた課題認識

当社では、性別にかかわらず能力を発揮できる職場環境の整備を進めていますが、製造業という業種の特性上、工場部門を中心に男性比率が高く、管理職に占める女性の割合は依然として低い状況にあります。こうした構造的な課題を認識した上で、今後は女性の採用・育成・登用の機会を拡充し、女性が管理職として活躍できる環境づくりを進めてまいります。

女性活躍推進対策 行動計画

「女性活躍推進法」に基づき、女性が活躍できる職場環境を整備するための行動計画を策定しました。

女性採用者を増やし、継続的に就業できる環境を構築するため、次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間:2024年4月1日から2026年3月31日までの2年間

2. 当社の課題:女性の応募者数が少なく、その結果女性の採用数が少ない。

これにより、女性管理職が少ない状況となっている。

3. 目標:

(1) 従業員に占める女性の割合を増加すると共に女性管理職増加のための基礎作りを行うため、計画期間において、大卒・大学院卒採用者に占める女性の割合を平均20%以上とすることを目標に採用活動を行う。

実績:2023年度 23.5%、2024年度 22.6% ⇒目標:計画期間内 20%以上

- <取組内容>

-

2024年4月~

- 女子学生向け説明会の実施を目指し、内容を検討する。

- 女子学生を対象にした工場見学会の実施を検討する。

- 女性社員がリクルーターとなり、女子学生をターゲットにリクルート活動を実施する。

(2) 仕事と家庭の両立における家庭の役割分担を家庭内で柔軟に行うことができる就業環境づくりのため、フレックスタイム制度の利用率を男女共に60%以上とする。

- <取組内容>

-

2024年4月~

- 労働時間等設定改善委員会等による実績把握及び促進策の検討

女性の活躍に関する情報公表

採用した労働者に占める女性労働者の割合

| 雇用区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 正規雇用 | 9.2% | 13.7% | 11.8% |

| 非正規雇用 | 14.0% | 15.4% | 14.5% |

男女の平均勤続年数の差異(2025年3月末時点)

| 雇用区分 | 男性 | 女性 | 合計 |

| 正規雇用 | 18.9年 | 13.4年 | 18.4年 |

| 非正規雇用 | 9.0年 | 6.7年 | 8.5年 |

| 合計 | 18.2年 | 12.0年 | 17.6年 |

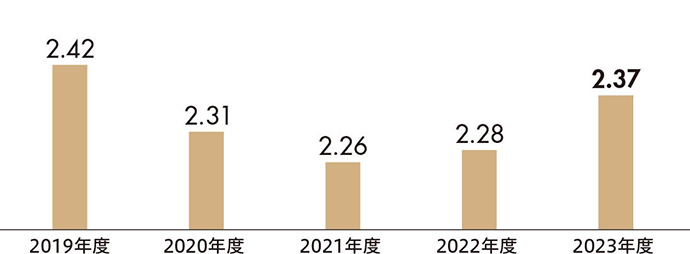

障がい者の雇用促進

当社グループでは、障がいをお持ちでも働く意欲と能力を持っている方なら、誰もが仕事を通じて社会参加できる「共生社会」実現を大切なものと考え、障がい者雇用の促進を図っています。

海外拠点の人材雇用

当社グループでは、既存事業の深化、領域拡大を図るためには海外市場の拡大が必須と考えており、2030年度に海外売上高1,000億円の目標を掲げています。近年は、積極的な海外企業のM&Aを進めるなど、海外展開の加速を図っています。

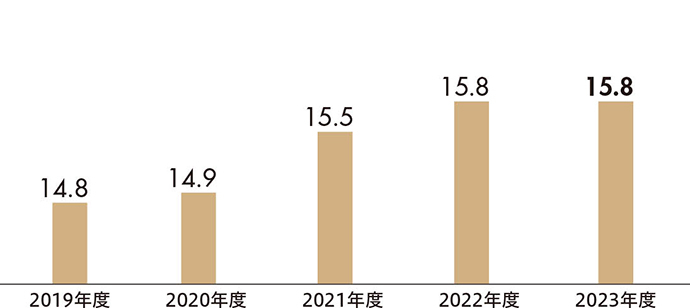

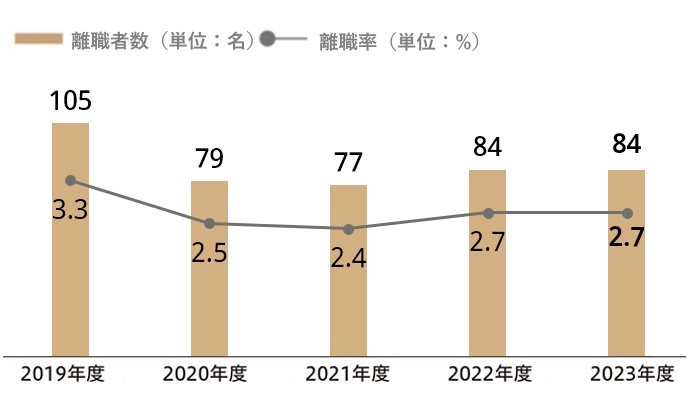

自己都合退職者数

当社では、多様な人材が安心して働き続けられる職場づくりを推進しており、その一環として、自己都合退職率の低減に取り組んでいます。性別、年齢、ライフステージなどの多様な背景を持つ従業員が、それぞれの価値観や働き方に応じて活躍できる環境の整備を進めることで、定着率の向上と人的資本の強化を図っています。

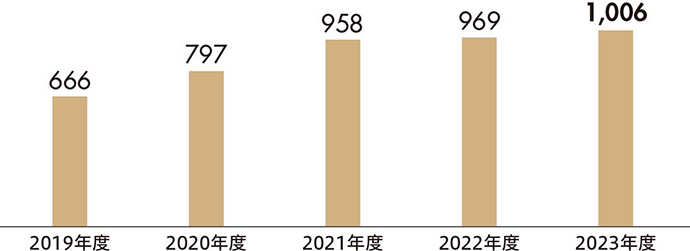

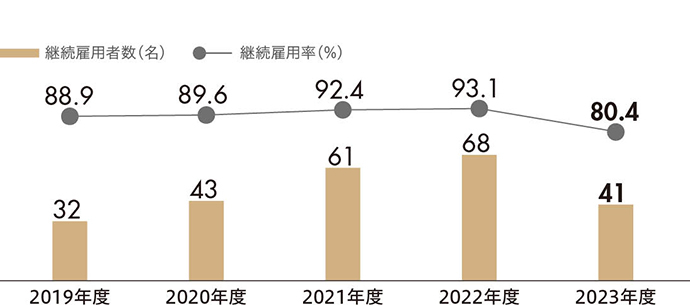

シニア世代の雇用促進

当社では、実務経験を通じてさまざまなノウハウを持つシニア人材の力を最大限活用し、シニア人材のやりがいの達成と当社の成長につなげることを目的に、2003年度にシニア雇用制度を導入、促進し、2022年度から、定年年齢を65歳に引き上げました。

多様な働き方を可能とする仕組みづくり

当社では、従業員のワークライフバランスを考慮し、多様な従業員にとって働きやすい職場環境づくりに向けた諸制度の充実に努めています。

長時間労働防止、有給休暇取得推進への取り組み

当社では、残業上限時間の法制化に沿った管理を強化するとともに、時間外労働の短縮に向けた各種施策の実施、全社一斉定時退場日の設定などにより長時間労働を防止しています。また、計画休暇制度により、有給取得の促進を図っています。

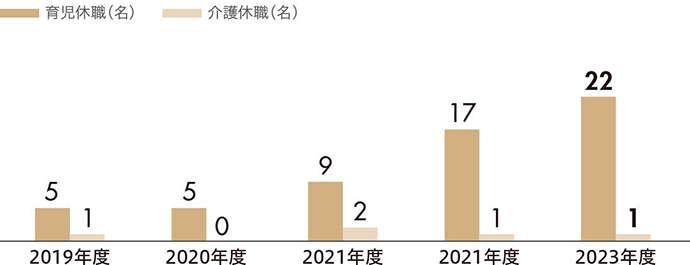

育児・介護のための諸制度

従業員が退職することなく、育児・介護に当たることができる制度として、育児・介護休職制度や、育児・介護のための短時間勤務制度などを導入しています。

| 産前産後休暇 | 産前8週間、産後8週間の特別休暇で出産に備えられます。 |

|---|---|

| 育児休職 | 原則1年間、会社が必要と認めた場合は最長2年間、育児のための休職が可能です。 |

| 育児目的休暇 | 小学校就学前までの子の育児のために、年間10日の休暇を取得できます。 |

| 育児時間 | 生後1年間は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児のための時間を持つことができます。 |

| 短時間勤務(育児・介護) | 育児・介護のために1日の労働時間を短縮して働くことができます。 |

| フレックスタイム制度 | 当社のフレックスタイム制度はコアタイムがないため、子育てや介護にも柔軟に対応可能です。 |

| 看護休暇 | 家族の看護が必要な時には1人につき、年間5日の休暇を取得できます。 |

| 計画休暇 | 1年に1度、計画的に有給休暇を3日間連続で取得する制度です。 |

| 子育て相談 | 子育てに関する悩みを専門家に相談できる制度があります。 |

| ジョブリターン制度 | 配偶者の転勤や育児・介護などを理由に、やむを得ず自己都合退職された方を、本人からの希望がある場合に再雇用する制度です。 |

| 介護休職 | 要介護の認定を受けたご家族を介護するため、通算で1年間、休職が可能です。 |

| カフェテリアプラン | 育児・介護用品の購入や施設の利用などにかかる費用を補助する制度です。不妊治療にかかる費用についても補助を受けることができます。ほかにも、自己啓発、旅行といったさまざまなメニューから自身のライフスタイルに合ったものを選ぶことができます。 |

テレワークの推進

当社では、テレワークの推進を通じ、労働生産性の向上、長時間労働の防止などを図り、多様な働き方の実現を進めています。